Königstein (vo) – „Ich wusste noch nicht, wie schwer es das Außergewöhnliche hat.“ Dieser Satz trifft nicht nur auf das frühe Werk des Expressionisten Emil Nolde zu. Er stammt auch von ihm. Barbara Riemann zeichnete am Freitag bei einem Vortrag, zu dem die Königsteiner Kolpingfamilie eingeladen hatte, das plastische Bild eines Künstlers, der seiner Zeit weit voraus war. Das Timing der Kolpingfamilie für den Vortrag war perfekt und lockte zahlreiche Besucher, die sich bereits einen Appetithappen gönnen wollten: Vom 5. März bis zum 15. Juni 2014 zeigt das Frankfurter Städel Museum eine umfangreiche Ausstellung zum Leben und Werk Emil Noldes, einem der bedeutendsten deutschen Expressionisten.

Nolde wurde 1867 als Emil Hansen im deutsch-dänischen Grenzgebiet auf einem Bauernhof geboren. Die weite Landschaft und das Meer prägten ihn genauso intensiv wie die Frömmigkeit, die in der Familie herrschte. Die Geschichten der Bibel und fantasievolle Märchen und Sagen unterhielten den Jungen, zugleich ließen sie in seiner Fantasie eine Motivik entstehen, die sich lebenslang in seinen Aquarellen und Ölbildern finden wird.

Als es nach der Schulzeit auf dem Land um die Berufswahl geht, hat der Vater eigenwillige Vorschläge: Tischler könne der Sohn doch werden, Schmied oder Schlachter. Mit 17 Jahren zieht Nolde nach Flensburg um, absolviert eine Tischlerlehre, wechselt nach München und arbeitet als Bildhauergehilfe in der Möbelbranche. Es folgen Umzüge nach Berlin und ein mehrjähriger Aufenthalt in St. Gallen, wo er seine Begeisterung für das Bergsteigen entdeckt. Riemann erzählte die Biografie des expressionistischen Künstlers in Bildern und präsentierte für die Schweizer Zeit das erste große Ölgemälde Noldes: die „Bergriesen“. Die Berge seiner Umgebung malte er als klobige, beinahe trollhafte Kerlchen, die beisammen sitzen. Von Anfang an verwendet Nolde die Farbe Gelb ganz gezielt – er hält sie für die reinste aller Farben.

Als Nolde das Bild Freunden und Bekannten voller Stolz zeigt, erntet er statt Bewunderung nur Unverständnis. Das Außergewöhnliche, Avantgardistische hat es eben schwer. Nolde hat aber entschieden, Maler zu werden und lässt sich von diesem Ziel nicht mehr abbringen. Er zeichnet Postkarten, auf denen er wiederum Berge humoristisch personalisiert und verschickt sie an seine Freunde, die Bilder sind hell und freundlich, sie finden großen Anklang. Aufgrund der positiven Rückmeldung unternimmt Nolde ein Wagnis: Er lässt 100.000 Postkarten mit seinen Motiven drucken – 10 Tage später sind sie vergriffen und Nolde ist um 25.000 Schweizer Franken reicher.

Mit diesem finanziellen Polster ausgestattet, verlässt er seine Kunstschulentätigkeit in St. Gallen, wo man mit seiner pädagogischen Arbeit auch nicht zufrieden war, er verbringt jeweils einige Monate in München, Paris und kehrt schließlich in seine deutsch-dänische Heimat zurück.

Hier lernt er die Schauspielern Ada Vilstrup kennen, die beiden heiraten 1902 und bleiben bis zu Adas Tod 1946 ein Paar. Wie sehr der Künstler die Heirat als Eintritt in einen neuen, gemeinsamen Lebensabschnitt verstand, verdeutlicht die von ihm gewählte Namensänderung: Aus Emil Hansen wird Emil Nolde, sein Nachname ist der Name seines Heimatdorfes. Mit Ada lebt Nolde wechselweise in Berlin und auf einer dänischen Insel, 1913 bestreiten sie eine fast einjährige Weltreise und kommen bis in die Südsee, schließlich bauen sie ein Haus in Seebüll, das Nolde bis zu seinem Lebensende bewohnt.

Die gemeinsame Zeit ist anfangs von großer finanzieller Not geprägt, zugleich ist Nolde ungemein produktiv. Er fertigt Radierungen und Holzschnitte mit Natur- und Märchenmotiven, auf der dänischen Insel Alsen malt er erste Blumenbilder in Öl mit impressionistischen Anklängen – diese sorgen für seinen Durchbruch in der Kunstszene. Ab 1909 aquarelliert Nolde vermehrt biblische Motive, diese sind bereits deutliche Vorboten seiner späteren christlichen Ölbilder. Die religiöse Kunst Noldes war avantgardistisch und brach fundamental mit der mittelalterlichen Religionsikonografie. Nicht nur die Kirche lehnte diese Art der Darstellung ab, auch die Berliner Kunstszene, vom Impressionismus überzeugt, konnte mit diesen Arbeiten wenig anfangen. Die Ablehnung der Kollegen kränkte ihn zutiefst.

Besonderen Groll hegt er gegen Max Liebermann, über den er sich antisemitisch äußerte. Nolde flieht aus Berlin in sein Haus in Alsen und fokussiert sich auf das Meer, das fortan in seinen Bildern eine große Rolle spielt. Die Eindrücke der Südseereise beeinflussen nicht nur seine Motivwahl, sondern auch die Farbigkeit seiner Werke.

Nach dem Ersten Weltkrieg hat sich das Kunstverständnis verändert, der Expressionismus Noldes ist zunehmend gefragt. Mit den Bildverkäufen und zahlreichen Nolde-Sammlern bessert sich die finanzielle Situation der Noldes endlich. In Seebüll legt er im Dachgeschoss einen großen Bildersaal an, in dem er malt und sich mit seinen Werken umgibt. Der Garten, den er nach seinen und Adas Initialen anlegt, wird zur bedeutenden künstlerischen Inspirationsquelle.

Mit dem Nationalsozialismus ist der Erfolg Noldes allerdings wieder vorbei. Obgleich Nolde anfangs bei einigen Nationalsozialisten, darunter Joseph Goebbels, Anklang findet, gilt seine Kunst schließlich doch als „entartet“, seine Bilder werden konfisziert, ihm wird ein Berufsverbot erteilt. Nolde versteht die Schmähung nicht – er tritt früh in eine nationalsozialistische Splitterpartei ein und zeigt sich vom antisemitischen Gedankengut überzeugt, Adolf Hitler beeindruckt ihn. Die Ablehnung seiner Kunst durch die Nationalsozialisten hält er für einen „großen Irrtum“. Dem Malverbot entzieht er sich: In Seebüll malt er in einem Zimmer mit nur einem einzigen Fenster seine „Ungemalten Bilder“ – unzählige Aquarelle, die er nach 1945 teilweise auch in Öl überträgt.

Viele Werke Noldes überstehen die nationalsozialistische Diktatur und den Krieg durch Freunde und Sammler, die sie verstecken und schützen. Nach 1945 wurde Nolde mehrfach ausgezeichnet, seiner künstlerischen Bedeutung wurde wieder die Anerkennung zuteil, die er bereits nach dem Ersten Weltkrieg kurzzeitig genossen hatte. Nach Adas Tod heiratet er die 54 Jahre jüngere Jolanthe Erdmann, die Tochter eines bekannten Komponisten. Die beiden unternehmen gemeinsame Reisen und lernen sich nach einer problematischen Anfangszeit doch lieben. Anders als Ada malt Nolde Jolanthe sehr häufig, insgesamt ist er mit ihr noch einmal ungemein produktiv: Bis zu seinem Tod 1956 fertigt er rund 100 Gemälde und zahlreiche Aquarelle an. Er wird nach seinem Tod im Garten auf Seebüll begraben.

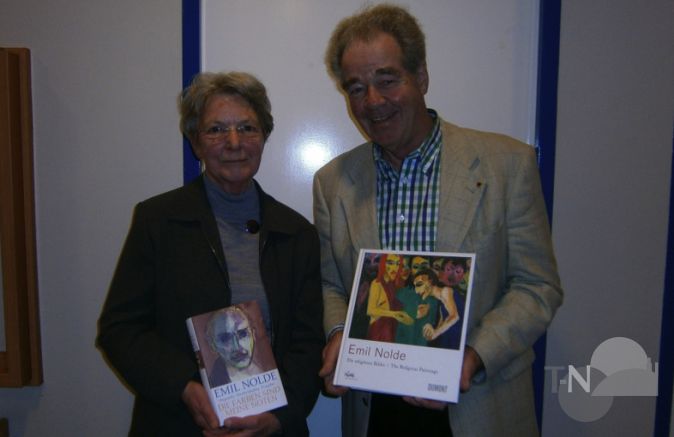

Referentin Barbara Riemann (links) und Manfred Colloseus (rechts) von der Königsteiner Kolpingfamilie freuten sich über zahlreiche Besucher beim Vortrag über Leben und Werk Emil Noldes.

Foto: Oberhansl