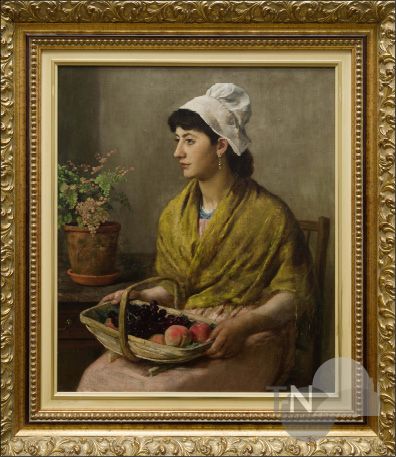

Kronberg (kb) – Ein neues Gesicht ziert die Wände der Dauerausstellung des Museums Kronberger Malerkolonie. Bei der jüngsten Neuerwerbung, die dank einer Zustiftung im Gedenken an den im letzten Jahr verstorbenen Freund der Museumsgesellschaft Kronberg, Charles Hagon, in die Sammlung kam, handelt es sich um ein Porträt einer attraktiven, schwarzhaarigen, jungen Frau, gemalt von Otto Scholderer (Frankfurt 1834 – 1902 Frankfurt). Der Titel „Landmädchen mit Früchtekorb“ weist darauf hin, dass der Künstler das Porträt mit einem Früchtestillleben kombiniert. Scholderer malt die sitzende Frau im Profil. Mit ihren Händen hält sie einen geflochtenen Korb, in dem Pfirsiche und rote Trauben zum Zugreifen bereitliegen. Einmal mehr gelingt es dem Künstler hier, in sanften Farbtönen bei dünnstem Farbauftrag meisterhaft die stoffliche Qualität der pelzigen Pfirsichhaut gegen die glatte Haut der Trauben abzusetzen. Es entsteht eine samtige Weichheit, die charakteristisch für Scholderers Spätwerk ist. Das Licht fällt von links auf die Komposition und setzt zarte Lichtreflexe auf dem silbernen Griff der Kommode links, den Hänge-Ohrringen der jungen Frau, auf ihre fast transparente goldgelbe Stola und die roten Trauben, die die Plastizität des Figuren- bzw. Stillleben-Bildes betonen. Links neben der jungen Frau holt der Künstler mit einer blühenden Topfpflanze die Natur selbst noch mit ins Bild. Alles in allem handelt es sich um eine sehr harmonische, ausgewogene Komposition, die die Themen Natur, Porträt, weibliche Schönheit und Früchtestillleben gekonnt miteinander verbindet. Als Scholderer das Gemälde im Jahr 1881 in England malt, befindet er sich auf der Höhe seiner Schaffenszeit und beschäftigt sich mit zahlreichen Gemälden der Landbevölkerung. Es entstehen Titel wie „Peasant Girl“ und „Homeward“ oder „The Village Patriarch“. Die Dargestellte unseres Bildes saß ihm für mehrere Gemälde Modell. Mit ihren ausdrucksvollen braunen Augen und dunklem Haar und einer geraden Nase, die mit der Stirn das berühmte römische Profil bildet, entsprach sie gleichfalls dem Bild einer schönen Italienerin, welches zahlreiche Künstler zu prächtigen Porträts anregte. Scholderer folgt damit einer Bildnistradition, die in der Mitte des 19. Jahrhunderts beinahe zum Allgemeingut zählte. Darin personifizierten sich die Sehnsüchte der Reisenden aus dem Norden nach einer natürlichen Weiblichkeit. Otto Scholderer wurde am 25. Januar 1834 in Frankfurt geboren. Nach seiner dreijährigen Ausbildung am Städelschen Kunstinstitut bei Jakob Becker und Johann David Passavant ist er ab 1852 als freischaffender Maler zunächst in Frankfurt, 1857 auch in Paris tätig. Dort zeigt er sich beeindruckt von den französischen Impressionisten, besonders jedoch von dem französischen Realisten Gustave Courbet.

1860 wieder zurück in Frankfurt unterhält Scholderer Kontakte zu Victor Müller sowie den Künstlern der Kronberger Malerkolonie. Anschließend hält er sich in Düsseldorf auf und reist 1868 erneut nach Paris. Er schließt sich dem Kreis um Edouard Manet und Henri Fantin-Latour an, wovon dessen berühmtes Gruppenporträt „L’Atelier des Batignolles“ heute noch zeugt. Angesichts des Ausbruchs des deutsch-französischen Krieges übersiedelt Scholderer 1871 nach London, wo er bis 1899 bleibt. In London heiratet er am 16. März 1871 Luise Philippine Conradine Steuerwaldt. Der gemeinsame Sohn Julius Victor kommt im Oktober 1880 zur Welt. Ab 1872 widmet sich Scholderer zunehmend der Malerei von Stillleben und Genreszenen. Er malt zurückhaltende Bilder in einer feinen, gemäßigten Farbigkeit und stellt regelmäßig in der Royal Academy aus. Doch auch während seiner Londoner Zeit reist er u.a. nach Paris, nach Düsseldorf, Frankfurt und Kronberg. 1874 zieht das Paar gemeinsam nach Putney aufs Land. Nach ersten Erfolgen als Porträtmaler verlegt Scholderer sein Atelier in den exklusiven Londoner Stadtteil Kensington. Er unterhält Kontakt zu dem Landschafts- und Genremaler Oswald Sickert, in dessen Haus bei abendlichen Gesellschaften Intellektuelle und Dichter, wie Oscar Wilde, George Bernard Shaw und Maler wie William Morris und Edward Burne-Jones verkehrten. In den nachfolgenden Jahren gelingt es Scholderer, seine Ausstellungstätigkeit u.a. auf den Pariser Salon, Liverpool, Manchester und Glasgow auszuweiten. 1883 übernimmt Scholderer die englische Staatsbürgerschaft und unterhält ab 1884 eine private Malschule für Damen. Ende des Jahres 1899 kehrt er schließlich mit seiner Frau nach Frankfurt zurück, wo er am 22. Januar 1902 stirbt.