Kronberg

(hmz) – Wenn am heutigen Donnerstagabend Hans Robert Philippi in der Stadtverordnetenversammlung zum letzten Mal das Wort für die SPD-Fraktion ergriffen hat, verlässt einer der ambitioniertesten und profiliertesten Kommunalpolitiker in Kronberg die Bühne. Seinen Abschied hatte er immer wieder thematisiert, jetzt scheint ihm der passende Zeitpunkt dafür gekommen zu sein. Nicht selten war er unbequem und hartnäckig im Umgang mit dem politischen Gegner, wenn es um die Ausübung der kommunalen Selbstverwaltung ging. Diese steht und fällt allerdings mit deren Finanzausstattung und kann durchaus auch eine Einengung des Gestaltungsspielraums bedeuten.

Es geht dabei etwa um die Bereiche Sport, Kultur, Nahverkehr oder Wirtschaftsförderung. Zu den Aufgaben mit übergeordneter Rechtsaufsicht zählen zum Beispiel Schulen, Gemeindestraßen und die Aufstellung von Bebauungsplänen. Alles zusammen birgt ein kritisches Streitpotenzial auf der kommunalpolitischen Ebene, für das Lösungen gefunden werden müssen. Und an diesen Prozessen war Hans Robert Philippi seit dem Jahr 1997 beteiligt, zunächst als Stadtverordneter, dann als Vorsitzender des damaligen Verkehrs- und Planungsausschusses, heute Ausschuss für Stadtentwicklung und Umwelt, bis er schließlich im Jahr 2011 in den Magistrat gewählt wurde und dort zehn Jahre lang an dessen Entscheidungen mitgewirkt und nach außen vertreten hat. Weil er länger als 20 Jahre im Mandat war, wurde ihm im Jahr 2019 die Ehrenbezeichnung „Stadtältester“ verliehen. Ursächlich für seinen Eintritt in die SPD war die Ära Willy Brandts, dem Widerstandskämpfer, Kanzler, Parteivorsitzenden und Friedensnobelpreisträger. Beeindruckt von dessen Wirken und Haltung entschied sich Philippi für den Einstieg in die Kommunalpolitik, zunächst in Mainz-Lerchenberg und später in Kronberg.

Es gab Zweifel

„Völlig überraschend hat der damalige Vorsitzende des Verkehrs- und Planungsausschusses, Dr. Gerhard Beier, sein Mandat niedergelegt. In der Nachfolge wurde ich von der Koalition aus SPD, Bündnis 90/Grüne und UBG gewählt. Es gab aber Zweifel, ob ich als Neuling ohne politischen Hintergrund dieser Aufgabe überhaupt gewachsen war“, so Philippi. Alle Beteiligten hätten aber letztlich zugestimmt und so habe er den Vorsitz übernommen „Meine erste größere Aufgabe, die Planung und Umgestaltung der Friedrich-Ebert-Straße, war zugleich auch meine erste Niederlage.“

Die Koalition sei sich zwar über die gewollte Umgestaltung und gewünschte Verkehrsberuhigung einig gewesen, „nur nicht über das Wie“. Er habe Vorschläge entwickelt, wie durch eine entsprechende Pflasterung die Gestaltung dem neuen Zweck eines verkehrsberuhigten Bereichs dienen könne. „Ich habe ein Rombengitter aus grauen Basaltsteinen entworfen, das mit Sinussteinen in Herbstfarben gefüllt werden sollte und die Regenrinnen mit berücksichtigt. Diese Flächengestaltung sollte klar zeigen, dass es sich hierbei nicht mehr um eine Fahrstraße handelt.“ Der damalige CDU-Stadtrat, Wolf-Dietrich Groote, habe diesen Entwurf nach Rücksprache mit der Altstadtberatung, dem Büro Dr. Schirmacher, abgelehnt und wiederum nach dessen Plänen das Pflaster verlegen lassen. „Dabei wurden die Hinweise von Fachleuten völlig ignoriert, die warnten, dass das zu verlegende Pflaster bei dem vorgesehenen Unterbau keinen Halt finden und die Straße in kürzester Zeit wieder kaputt sein würde.“ Diese Beratungsresistenz habe dann doppelte Kosten verursacht, der vorausgesagte Schaden sei genauso entstanden. Die Folgen und das Ergebnis ließen sich heute noch in der Friedrich-Ebert-Straße ablesen.

„Da habe ich zum ersten Mal gelernt, wie Politik funktioniert“, so Philippi. „Politik und Vernunft paaren sich selten.“ Die zweite Niederlage sei die Brunnenidee im Schulgarten gewesen. Die Partnerschaftsvereine hätten sich auf einen gemeinsamen Entwurf für dessen Gestaltung geeinigt und auch über 36.000 Euro an Spenden gesammelt. Dieser Entwurf sah eine flache, wellenförmige Brunnenschale vor, freistehend getragen von den vier Wappentieren Löwe, Delfin, Bär und Drache. Das Wasser sollte in Kaskaden aus der Schale fließen. „Alleine konnten wir die Kosten nicht aufbringen, die Frage der Finanzierung wurde dann natürlich auch eine in den städtischen Gremien, dort haben wir den Entwurf seinerzeit vorgestellt.“ Es kam allerdings ganz anders.

Aufgrund einer anderen Großspende seien diese Pläne verworfen und der Partnerschaftsbrunnen, so wie er jetzt auf dem Berliner Platz steht, verwirklicht worden. „Ich gehöre nicht zur Sorte nachtragender Politiker, es war nur befremdlich, dass eine Initiative, die für ihr Projekt bereits eine stattliche Summe an Geld gesammelt hat, im Prinzip – aus welchen Gründen auch immer – nicht in die Entwicklung eingebunden, sondern quasi vor vollendete Tatsachen gestellt wurde.“ Ein funktionierendes Gemeinwesen sei auf die Mitwirkungen ihrer Bürger und Bürgerinnen angewiesen und wenn die Bereitschaft da sei, unterstützend aktiv zu werden, sollte das nicht einfach übergangen werden. Als Philippi Anfang 1990 in den SPD-Vorstand gewählt wurde, entwickelte er ein Nutzungskonzept für die in den städtischen Immobilien zur Verfügung stehenden Räume, dabei ging es um die Alte Grundschule, die Receptur, die Rathausnebenstelle in der Katharinenstraße und andere.

„Meine Konzept fußte auf den Strukturen und Prinzipien meines Berufes als Polizeibeamter. So minutiös, wie wir Einsatzpläne vorbereiten mussten, ging ich auch hierbei ans Werk.“ (Er schied als Leiter der Schutz- und Kriminalpolizei im Polizeipräsidium Süd-Ost-Hessen im Rang eines Leitenden Polizeidirektors aus dem aktiven Dienst aus). Und beinahe wäre es auch gelungen, dieses Konzept auf ein Gleis zu setzen. Die Kommunalwahl im Jahr 2001 und der Wechsel der Mehrheit für die CDU-FDP Koalition machte der Sache einen Strich durch die Rechnung.

Wechselnde Mehrheiten

„Es galt damals noch das Prinzip der Blockpolitk. Peter Stuckenschmidt, Wolfgang Haas und ich haben uns dennoch mit unserer Fraktion dafür entschieden, den künftigen politischen Prozess zur Gestaltung der Bebauung um den Berliner Platz, wenn auch kritisch, zu begleiten.“ Im Jahr 2005 wechselte die Mehrheit erneut, allerdings platzte die Koalition aus UBG, SPD, Bündnis90/Grüne und KfB. „Kommunalpolitiker können fast nur innerhalb einer Legislaturperiode regieren, doch es gibt auch langfristig zu planende Projekte, wie etwa das Hotel am Bahnhof, dessen Bau trotz eines Siegers in einem städtebaulichen Wettbewerbs an einer Stimme gescheitert ist.“

So würden wichtige Entscheidungen immer wieder ausgesetzt, um dann mit anderen Mehrheiten neu aufgelegt und irgendwann verwirklicht zu werden. „Wer von der Politik Kontinuität erwartet, sollte besser die Finger von ihr lassen.“ Das „Baugebiet am Henker“, wie es einmal hieß, zählt zu seinen Erfolgen. Nach 30 Jahren zäher Verhandlungen und Widerständen und Gerichtsurteilen „ist es uns endlich gelungen, die Bebauung auf den Weg zu bringen. Es braucht in der Politik auch einmal Mut, etwas durchzusetzen. Man kann nicht alles tot diskutieren“. Philippi ist Mitglied in vielen Vereinen, etwa im Altstadtkreis oder in den Partnerschaftsvereinen. Er legt überall dort Hand an, wo er gebraucht wird und hat sich neben seinem Beruf ein umfassendes Wissen über die Kronberger Malerkolonie angeeignet. Im Jahr 2003 schließlich übernahm er auf Drängen des damaligen Bürgermeisters Rudolf Möller hin den Vorsitz für das Museum Kronberger Malerkolonie und baute zusammen mit der Kuratorin Dr. Ingrid Ehrhard ein in der Region respektiertes Kunstmuseum auf. In diesem Fall sind Vernunft, Politik und Gestaltungswille eine hoch geschätzte „Paarung“ eingegangen. Es gibt sie, wenn es gewollt ist.

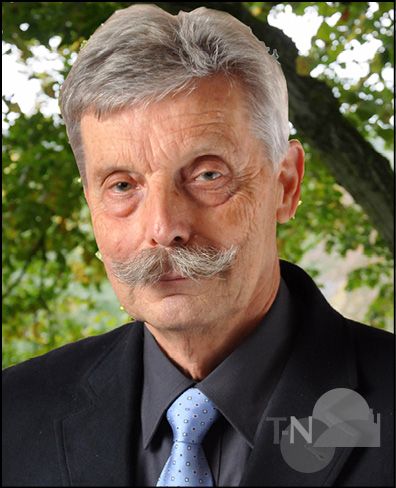

Hans Robert Philippi verlässt die politische Bühne.Foto: privat