Kronberg (aks) – Was unterscheidet den Menschen vom Tier? Der Mensch will seiner Beute in die Augen sehen, wenn er sie tötet, so beschreibt Gaea Schoeters eine Jagdszene in ihrem Buch „Trophäe“, das 2020 auf flämisch erschien und nun in der deutschen Übersetzung vorliegt. Die belgische Autorin liest die Szene, in der der Jäger diesen kurzen Augenblick, den Blick der Beute einfordert, um seine Gier zu befriedigen. Dabei ist Hunter White (er heißt wirklich so), der erfahrene amerikanische Großwildjäger, im richtigen Leben ein steinreicher Immobilien-Mogul, ein Mann mit durchaus moralischen Ideen, der sich an Regeln und Gesetze hält und überzeugt ist, dem Ökosystem etwas Gutes zu tun, wenn er alte und kranke Tiere jagt, so beschreibt ihn Schoeters wohlwollend. Mit seiner Jagdlizenz von 500.000 Dollar vermehre er außerdem vermeintlich den Wohlstand der indigenen Einwohner „Afrikas“, eine gute Bilanz also für ihn persönlich. Der hohe Preis mache die „Big Five“ schützenswert, sonst würden die Wilderer (in geschützten Naturreservaten!) noch mehr Tiere vernichten, die vom Aussterben bedroht sind, so Hunters Credo, durchaus eine überraschende Information für jeden Leser, der Großwildjagd bisher verurteilt hat.

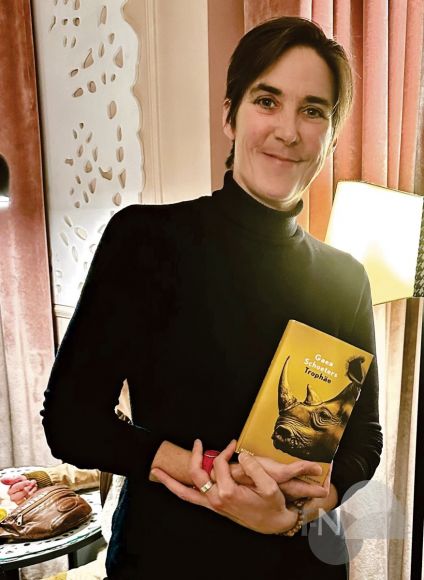

Gaea Schoeters Protagonist begibt sich auf eine Reise ins „Herz der Finsternis“, nach „Irgendwo“ in Afrika. Die flämische Autorin verneint die Frage, ob sie schon mal da gewesen sei. Ihr ironischer Kommentar: Sie habe über den Ersten Weltkrieg geschrieben: „Da war ich auch nicht dabei“. Dafür hat sie umso mehr Zeit in ihre Recherche-Arbeit gelegt. Ihre zahlreichen Fans in Sylvies Café schmunzeln ob ihrer Offenheit. Man spürt die Sympathie für die nicht um Worte verlegenen, schlagfertigen Schriftstellerin, die Opern liebt und am liebsten Libretti schreibt und die Deutsch in kurzer Zeit gelernt hat. „Trophäe“ ist ein bitterernster Roman, der uns Leser mit unseren klischeehaften Naturillusionen in die Knie zwingt und bei dem auch die härtesten Kerle um Fassung ringen. Ziel erreicht: „Das Buch soll im Bauch ankommen“. Jagd- und Trophäen-Fotos von David Chancellor und die Werke von Joseph Conrad und Ernest Hemingway hätten sie zu diesem Stoff inspiriert. Die Handlung ist monströs, das sei schon verraten. Schoeters entführt die Leser in die sengende Hitze des afrikanischen Buschs, wo es ums nackte Überleben, um Leben und Tod geht, und verführt auch uns gedanklich zu einem unmoralischen Angebot. Hunter Whites Argumentation scheint verwirrend und plausibel zugleich, und da erschrickt man über die eigene Leichtgläubigkeit der ewig gleichen Koloniallüge - von denen da unten und denen da oben.

Einmal Blut geleckt, im wahrsten Sinne des Wortes, kann der amerikanische Großwildjäger seine Lüsternheit, sein fast erotisches Verlangen nicht mehr bezähmen, ihm fehlt noch die gefährlichste Beute auf seiner Liste der „Big Six“. Die Beschreibung der wilden Natur und der indigenen Rituale in pulsierenden Worten, der Welt als großes Mysterium, auf die die westliche Welt keine Antworten hat, lässt einen erschüttert zurück, um sich selbst die unausweichliche Frage zu stellen: Wie weit würde man selbst gehen?

Interessant in Zeiten des Culture Cancelling: Das Buch werde bis auf Weiteres nicht ins Englische übersetzt. Der Grund sei „Kulturelle Aneignung“: eine weiße Autorin könne nicht über ein schwarzes Land schreiben. Nach der Lektüre möchte man laut rufen: Sie kann!