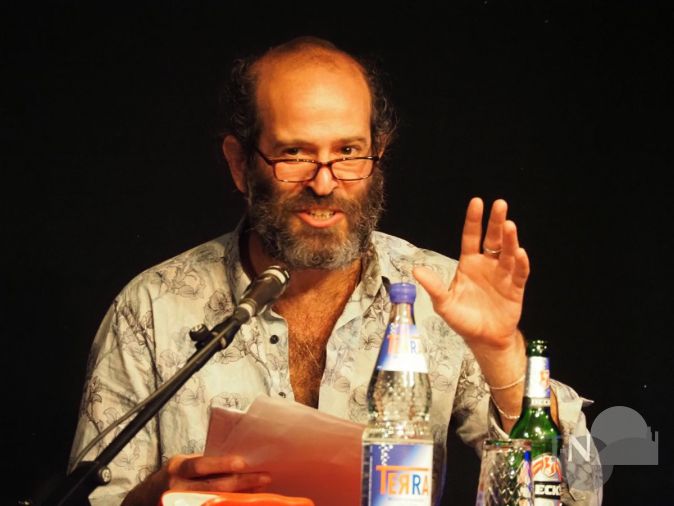

Oberursel (fch). Unter das Motto „Around the World - Geschichten von der Welt da draußen“ haben Gudrun Dittmeyer, Daniele Grimm und Eva Sigrist vom Verein LiteraTouren ihre neue Lesereihe im Rahmen des Literaturfestivals Leseland Hessen gestellt. Eröffnet wurde das Literaturprogramm in der Portstraße vom israelischen Autor Tomer Gardi.

Mit aus Berlin in den Taunus gebracht hatte er sein zweites, 2016 veröffentlichtes Buch „Broken German“. Moderiert wurde die Lesung von Literaturwissenschaftlerin Gudrun Dittmeyer. Sie stellte dem Autor Fragen zu seinem Leben, seinen Büchern, seiner Arbeitsweise und vielem mehr. Anschaulich schilderte Tomer Gardi seinen Zuhörern, wie er im Kibbuz Dan in Galiläa aufgewachsen ist. Er las eine Passage aus seinem 2011 veröffentlichten Essay „Stein, Papier“ vor. Darin berichtet er über ein verschwundenes palästinensisches Dorf in Galiläa. Aus den Steinen seiner Häuser entstand das Museum des Kibbuz Dan. Die Geschichte des Dorfs spielt im Museum keine Rolle, sie droht vergessen zu werden. In Dan lebte der Auto mit seinen Eltern bis zu seinem zwölften Lebensjahr. Auf die Frage, ob er dort eine schöne Kindheit verlebt habe, sagte der Autor: „Eine schöne Kindheit ist ein Märchen. Kindheit ist hart, was nicht schlecht sein muss. Das Austesten von Grenzen ist ein schmerzhafter Prozess.“ Schön sei es im Kibbuz für Jugendliche, wo jeder im Jugendhaus ein eigenes Zimmer habe. Das Jugendhaus befand sich in der Nähe des Hauses seiner Eltern. Die zogen mit ihm vom Kibbuz Dan erst für drei Jahre nach Wien und später nach Berlin-Neukölln.

Deutsch lernt der Teenager auf den Straßen und Bolzplätzen. Es ist kein grammatikalisch korrektes, regelkonformes Deutsch, sondern ein anderes, eins, dass für Sprachenvielfalt eintritt. Der Autor, der Literatur- und Erziehungswissenschaft in Jerusalem, Berlin und Be’er Scheva studierte, beschreibt es im Roman so: „Radili und Mehmet und Amadou reden Deutsch, aber kein Arien-Deutsch“.

An „Broken German“ schrieb er fünf Jahre lang. Im Roman verknüpft er „auf unorthodoxe Weise viele Episoden miteinander“. Sie geben Einblick in das Leben von Migranten, die zwischen Berlin und Israel, in Vergangenheit und Gegenwart, im Erinnern und Handeln spielen. Der Autor gibt am Beispiel seiner Protagonisten Ein-Blicke in das Leben in den Straßen und Kneipen Berlins, thematisiert die allgegenwärtige Bedrohung Jugendlicher mit Migrationshintergrund durch Skins „Welche Sprache redet ihr da? Das ist kein Deutsch!“ Radili und seine Freunde Amadou, Fikert, Anuan, Abayomi und Jamal hängen in der „Bar zum Roten Faden“, in Lokalen und Callshops ab.

Der Autor berichtet von einer besonderen Mutter-Sohn-Beziehung, die im von Nazis besetzten Rumänien begann und in der er deutsch-jüdische Geschichte verarbeitet. Und er nimmt seine Leser mit auf einen Schulausflug, bei dem eine alte arabische Öllampe bei einer archäologischen Grabung im Norden Israels gefunden wird. Episode reiht sich auf 141 Seiten an Episode. Die Klangfarbe der Geschichten ist ebenso facettenreich wie ihre Thematik und Sprache. „Realismus schreiben nur Menschen mit einem festen Wohnsitz und einer Aufenthaltserlaubnis“, sagt Tomer Gardi. Und fügt hinzu: „Die Muttersprache meiner Mutter ist nicht die ihrer Mutter und so weiter. Wir sind babylonisch. Der Turmbau zu Babel war ein Ablenkungsmanöver.“

Der Roman „Broken German“ ist ein wortgewaltiges „Plädoyer für die Sprachenvielfalt in der einen Sprache, für die Regelübertretung, für das nicht Normierte“. Geschrieben hat er „Broken German“ auf Deutsch in Tel Aviv, Berlin und Graz. Ob auf Deutsch oder Hebräisch, für Tomer Gardi müssen seine Texte Musikalität und Rhythmus haben. Aber: „Ich bin eine andere Person, wenn ich auf Hebräisch, eine andere, wenn ich auf Deutsch, schreibe.“ Schreiben sei ein meist schmerzhafter Prozess, der aus einer Notwendigkeit heraus entsteht, etwa der finanziellen Verpflichtung eines Autors gegenüber einem Verleger. Ohne diese hätte es Fjodor Dostojewski Roman „Der Spieler“, dessen Handlung im fiktiven Kurort Roulettenburg angesiedelt ist, deren Vorbild die Spielbank in Wiesbaden gewesen sein dürfte, nicht gegeben.

Die drei Einnahmequellen eines Autos sind Einnahmen aus dem Bücherverkauf, Lesungen und Stipendien, verdeutlichte Tomer Gardi. Die Pandemie bedrohe diese Einnahmen ebenso wie sie die Autoren um öffentliche Orte wie Kneipen oder Parks, an denen sie ihre Handlungen spielen ließen, beraube.

Tomer Gardis Werk und seine Lesung in der Portstraße sind ein „Plädoyer für die Sprachenvielfalt in der einen Sprache“.Foto: fch