Bad Homburg (fch). Das Stadtarchiv hat in Zusammenarbeit mit dem Hessischen Landesamt für geschichtliche Landeskunde (HLGL) einen neuen Schatz aus seinem Bestand zur Bad Homburger Kurgeschichte gehoben und für die Öffentlichkeit benutzerfreundlich digital aufbereitet. Bereits seit 2013 stehen die Datenbanken „Orte der Kur“ und seit 2016 das „Digitale Gebäudebuch“ (www.lagis-hessen.de/de/dgb) zur Recherche zur Verfügung. Das neue Projektmodul steht in enger inhaltlicher und funktionaler Verbindung zu den beiden genannten Internetangeboten.

Ab sofort ist es dank des Moduls der Kurgäste-Datenbank möglich, eine digitale Reise zu den Kurgästen der vergangenen Jahrhunderte, ihren Unterkünften, Dauer und Zweck ihres Aufenthalts und vielem mehr zu unternehmen. Und dabei Wissenswertes, Spannendes, Kurioses und „Aktuelles“ aus dem 19. Jahrhundert und den Anfängen des 20. Jahrhunderts zu entdecken. Im Gegensatz zur vorherigen zeitintensiven und komplizierten Recherche im Stadtarchiv, die meist ohne Hilfe von Fachleuten zu keinem befriedigenden Ergebnis führte, genügen heute einige Klicks, und schon erscheinen die gesuchten Informationen auf dem Bildschirm. Den dritten Baustein im Projekt des umfassenden Online-Angebotes, die Kurgäste-Datenbank, stellten Stadtarchivleiterin Dr. Astrid Krüger und Oberbürgermeister Dr. Alexander Hetjes jetzt in der Villa Wertheimber gemeinsam mit Fachleuten des HLGL vor. Aus Wiesbaden ins Stadtarchiv gekommen waren der Historiker Professor Dr. Holger T. Gräf, Dr. Kai Umbach, Simon Alexander Göllner und Niklas Alt. „Bei den „Homburger Kur- und Badelisten“ handelt es sich um eine datenbankgestützte Internet-Anwendung zur digitalen Erschließung der umfangreichen Gästelisten, die von 1834 bis 1918 von der Kurverwaltung der Stadt in Form gedruckter Broschüren veröffentlicht wurden. Sie verzeichnen die in einem bestimmten Hotel oder einer Privatunterkunft übernachtenden Personen und deren Ankunftstermine, zumeist unter Angabe von kurzen Informationen zu Herkunftsort oder -land, Standeszugehörigkeit, Beruf und mitreisenden Familienangehörigen oder Dienerschaft. Damit bieten sie einen Spiegel des mondänen Treffpunkts der damaligen internationalen gesellschaftlichen Eliten“, informierten die Fachleute.

„So wird endlich ein Überblick über die Internationalität und das soziale Niveau der Kurgäste möglich. Das neue Modul ist ein wichtiger Baustein für die Erforschung der Geschichte unserer Stadt“, freut sich Hetjes. Und ergänzt: „Das Stadtarchiv erweitert mit dem elektronischen Zugriff auf die Kurlisten sein digitales Angebot deutlich.“ „Künftig ist es möglich, nach einzelnen Gästenamen zu suchen. Die Fundstellen sind mit Scans der Bände der Kurlisten verlinkt, so dass man sie am Original überprüfen kann. Das ist ein enormer Fortschritt, denn nun kann man nach Promienten suchen“, sagte die Stadtarchivleiterin. Zu diesen gehörte Fjodor Michailowitsch Dostojewski. Der russische Dichter besuchte die Stadt mehrmals zwischen 1863 und 1867. Er kam zum Spielen her, verfiel in den Casinos von Bad Homburg, Wiesbaden und Baden-Baden der Spielsucht. In seinem Roman „Der Spieler“ hat er die drei Städte zum fiktiven Ort „Roulettenburg“ verwoben.

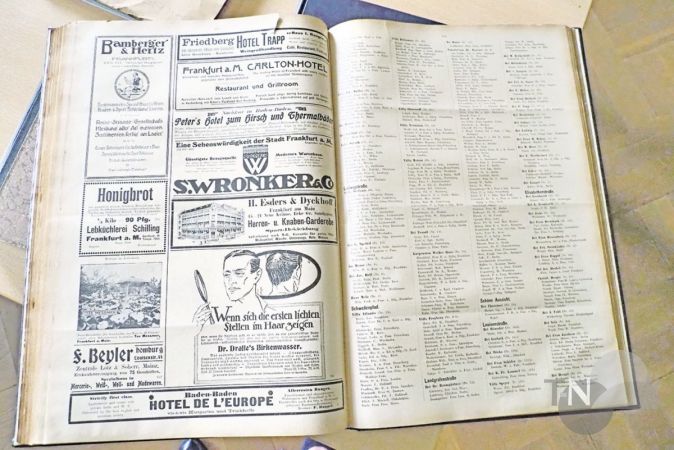

Die Gründe der Gäste aus aller Welt, um nach Bad Homburg zu kommen, waren vielfältig. Sie reichten von Erholung oder Zwischenstopp auf einer Rundreise zu europäischen Kurstädten über Treffen mit Prominenten oder Besuch großer Militärparaden bis hin zur Suche nach Auftraggebern, Arbeit oder einem Ehepartner. Das neue Modul enthält die Kur- und Badelisten von 1834 bis 1918. Ihre Grundlage bilden die handschriftlich geführten Meldebücher. Diese wurden bereits im 19. Jahrhundert als Broschüren gedruckt und jetzt in Excel-Dateien überführt. Die gedruckten Kurlisten enthielten Werbung. Auf einer Seite wurde in Annoncen um Kunden geworben, auf der gegenüberliegenden Straßen mit Hotels und Pensionen sowie Namen und Herkunftsort der Gäste vermerkt. „Diese Werbung ist eine Quelle zur Erforschung der Konsumgeschichten und erlaubt Rückschlüsse aufs Publikum“, sagt Dr. Kai Umbach. Nicht nur kurstädtische Geschäftsleute schalteten Anzeigen, sondern auch Frankfurter oder Friedberger priesen hier ihre Produkte, Dienstleistungen oder Unterkünfte an. Die Kurlisten-Datenbank enthält eine Gesamtsumme von rund 550000 Einträgen mit annähernd fünf Millionen Einzelinformationen. Im Rahmen eines von der Stadt finanzierten Projektvorhabens war es möglich, diese zu validieren, zu konsolidieren und für Forschungsfragen sowie für interessierte Bürger zuverlässig handhabbar zu machen. Zu diesem Zweck wurden vor allem die rund 20 000 sachlich oder orthografisch unterschiedlichen Ausprägungen von Berufsbezeichnungen zusammen mit etwa 27 000 unterschiedlichen Schreibungen von Ortsnamen einer sorgfältigen Konsolidierung unterzogen, informierten die Mitarbeiter des Projektteams.

Sie haben außerdem die Namen zahlreicher prominenter Kurgäste sowie von tausenden weniger bekannten Besuchern mit Datensätzen der Gemeinsamen Normdatei (GND) der Deutschen Nationalbibliothek verkoppelt. Die Bereitstellung dieser Quellen und Instrumente bietet bislang einmalige Möglichkeiten zur Erforschung der Sozialgeschichte der Kur und der Netzwerkbildung der internationalen Eliten in Politik, Wirtschaft und Kultur. Aber auch der Zusammenhang zwischen den Konjunkturen des Kurbetriebs und der Zusammensetzung der Kurgäste mit der topografischen und baulichen Entwicklung der Stadt kann anhand dieser Daten näher untersucht werden.