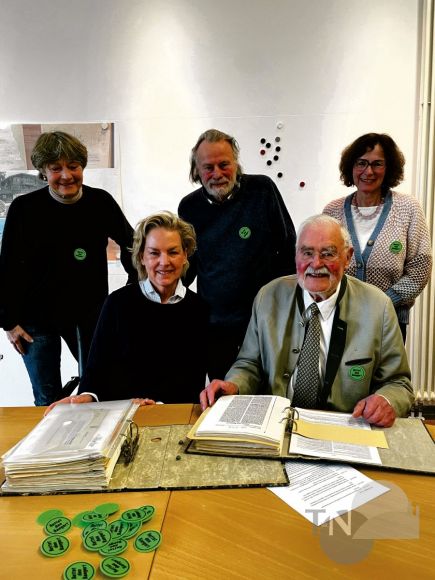

Königstein/Schneidhain (as) – Es ist ein halbes Jahrhundert her, doch die Erinnerung daran ist noch sehr wach. Wolf Dietloff von Bernuth spricht noch immer gerne von der „wunderbar grünen Fläche, die man vom Burgturm aus so gut sieht“ – und die er und seine Mitstreiter vor einer Bebauung und Zersiedelung bewahrt haben. Genau 50 Jahre nach der Gründung der Bürgerinitiative „Rettet den Bangert“ am 25. Februar 1975 hat deren Sprecher von Bernuth im Magistratssaal des Königsteiner Rathauses die von ihm verwahrten Unterlagen an Stadtarchivarin Dr. Alexandra König übergeben. Zwei auf den ersten Blick unauffällige Leitz-Ordner, gefüllt mit der Korrespondenz mit der Stadt, dem Kreis, dem Regierungspräsidium, dem Land Hessen und mit vielen Zeitungsartikeln – Zeugnisse aus 13 Jahren intensiver Arbeit, ehe die Königsteiner Stadtverordnetenversammlung im Jahr 1988 endgültig entschied, den Vertrag mit der damaligen Hoechst AG rückabzuwickeln – und damit das Naherholungsgebiet Bangert für die Königsteiner zu erhalten (s. Chronologie).

ALK und UKW entstehen

Gleichzeitig brachte die Initiative einen neuen Player, wie man heute sagen würde, in die Königsteiner Politik, die bis dahin von absoluten Mehrheiten der CDU, deren Bürgermeister Antonius Weber den Vertrag geschlossen hatte, dominiert worden war. Aus ihr entstand die ALK, parallel dazu brachte die befreundete BI in Kelkheim gegen den Weiterbau der B8 die UKW auf den Weg – zu einer Zeit, in der sich auch die Grünen gründeten und erstmals auch Belange des Naturschutzes gegenüber Infrastrukturprojekten Beachtung und Vorkämpfer fanden. „Herausragend ist das bürgerschaftliche Engagement, dafür steht diese Initiative, dafür steht Königstein“, so Alexandra König und Bürgermeisterin Beatrice Schenk-Motzko unisono. Stimmen, die man vor 50 Jahren sicher so noch nicht aus dem Rathaus vernommen hätte.

Denn eigentlich war alles schon eingetütet, die Stadtverordneten hatten den Weg bereits 1970 frei gemacht, die Verträge zwischen der Stadt und dem Investor wurden im gleichen Jahr unterzeichnet. 13 Millionen Mark sollte die Stadt von der Hoechst AG erhalten (90 Mark je Quadratmeter), die Hälfte der Summe war bereits auf dem Stadtkonto gelandet. Einfamilienhäuser und mehrstöckige Wohnblocks sollten auf der grünen Wiese entstehen, 2.300 Menschen in dieser „Splittersiedlung“ – wie man damals sagte – ohne direkte Anbindung an Königstein oder Schneidhain, aber mit neuen Kindergärten, Schulen und Einkaufsmöglichkeiten, wohnen. Erst die nochmalige Erweiterung des Gebiets von 14,5 auf 32 Hektar, die im neuen Flächennutzungsplan 1974 ausgewiesen wurden, brachte die Bürger auf den Plan.

Wolf Dietloff von Bernuth, der im Jahr 1972 mit Frau und vier Kindern von Hofheim ins Haderheck an den Rand Königsteins gezogen war, erinnert sich an die Anzeige in der Königsteiner Woche, die die Gründerversammlung der BI ankündigte. „Ich kannte mich noch überhaupt nicht aus, wusste nicht, wo der Bangert ist und bin unvorbereitet da hingegangen.“ 160 Königsteiner waren an jenem 25. Februar 1975 in den Adelheidsaal gekommen – „und am Ende des Abends war ich Sprecher der BI“, so von Bernuth.

Danach begann die Arbeit in „unendlich vielen kleinen und großen Sitzungen“, erzählt er. Das Wichtigste war, möglichst viele Unterschriften für das Anliegen „Rettet den Bangert“ zu sammeln. Eine riesige Stütze dabei war der spätere, 2018 verstorbene Stadtverordnetenvorsteher Robert Rohr, der systematisch eine Straße nach der anderen abarbeitete. „Die Leute waren vorher überhaupt nicht informiert und entrüstet, als diese Pläne herauskamen, sie sind uns zum Unterschreiben hinterhergelaufen. Auch mich hat dieses Thema politisiert“, erinnert sich Hans-Jürgen Berthold, der auch ein Mann der ersten Stunde war, aber als Banker und Hobby-Künstler auch das breite gesellschaftliche Spektrum der Königsteiner BI abbildete. Im April 1975 hatte man satte 2.500 Unterschriften gesammelt, „daran konnte in Darmstadt und Wiesbaden keiner mehr vorbei“, sagt von Bernuth. Während die BI in Bürgermeister Antonius Weber den erbittertsten Gegner hatte – man duellierte sich abwechselnd mit ganzseitigen Anzeigen in der KöWo –, sei er von der SPD mit Ernst Welteke „immer unterstützt“ worden.

In den folgenden Jahren bröckelte die große Parlamentsmehrheit für die Bebauung des Bangert langsam. Zunächst SPD, später FDP und zum Schluss auch CDU willigten in die Rückabwicklung des Verkaufs ein. Die Stadt zahlte im Jahr 1989 6,5 Millionen Mark plus Zinsen an die Hoechst AG zurück.

CDU-Hegemonie vorüber

Der Königsteiner Journalist und Historiker Ulrich Boller, dessen Familienmitglieder seit Jahrzehnten für die CDU Stadtpolitik gemacht haben und noch machen und der das Thema als junger Mann eng verfolgte, erinnert sich: „Es hat geknistert in der Stadtverordnetenversammlung. Es hieß immer, die CDU-Mehrheit in Königstein ist gottgewollt, mit diesem Thema war sie bis heute perdu.“ Stattdessen entstand mit der ALK aus dieser Bewegung heraus eine neue politische Kraft, die bei der Kommunalwahl 1981 aus dem Stand auf 22 Prozent kam und zweitstärkste Fraktion im Stadtparlament wurde. Und zu der bald auch die heutige Vorsitzende Dr. Hedwig Schlachter zählte, die als Jura-Studentin durch ihre Bekanntschaft mit Monika Schmitt-Vockenhausen auf die Zuspitzungen in Königstein aufmerksam wurde, auch durch die B8.

Damals habe man erstmals über Themen wie das Klagerecht der Schutzgemeinschaft Deutscher Wald gegen solche Baumaßnahmen diskutiert. „Aber ich wusste damals noch nicht mal, wo Königstein überhaupt lag“, erzählt Schlachter. Bald wusste es die halbe Republik, denn das Thema war sogar dem „Spiegel“ einen Artikel wert, erinnert die ALK-Vorsitzende. „Betuchte Bürger und Revoluzzer tun sich zusammen“ lautete die Überschrift. Was Alexandra König so einordnete: „Der Bangert ist ein wichtiges Zeugnis der veränderten politischen Strömungen in unserem Land, die hier in Königstein früh Gestalt angenommen haben.“