Königstein

(gs) – Bereits seit dem 1. Februar beherbergt die Stadtbibliothek Königstein einen ganz besonderen erzählerischen Schatz.

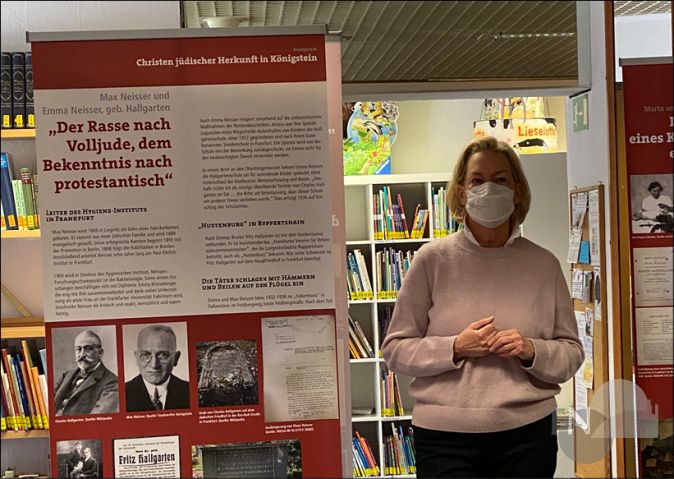

Im Rahmen der Ausstellung „Christen jüdischer Herkunft im Hochtaunuskreis“ laden dort noch bis zum 12. März mehr als 30 Ausstellungstafeln zur Information über die Lebenswege und Schicksale von betroffenen Familien in Königstein und aus dem Hochtaunuskreis ein, die während der NS-Zeit diskriminiert, verfolgt und ermordet wurden.

Petra Geis, Hedwig Groß, Beate Großmann-Hofmann, Alexandra König, Bettina Kratz-Ritter, Angelika Rieber und Katharina Stoodt-Neuschäfer haben die Geschichte der Familien Cahn, Euler, Gemmer, Klemm, Majer-Leonhard, Mayer, Neisser, Kohnstamm und Woelcke erforscht und auf Ausstellungstafeln dokumentiert. Vorbereitet wurde das Gemeinschaftsprojekt von der GCJZ Hochtaunus, dem Evangelischen Dekanat Kronberg, der Ev. Immanuel-Gemeinde, der Stadt Königstein und der Stolperstein-Initiative Königstein.

Die Schicksale christlicher Familien mit jüdischer Herkunft sind bisher nur wenig erforscht.

Erst in jüngster Zeit hat man damit begonnen, ihre Geschichte aufzuarbeiten. Im Hochtaunuskreis gab es eine große Zahl Christen mit jüdischen Vorfahren. Den Ergebnissen der Volkszählung von 1939 ist zu entnehmen, dass der Obertaunuskreis einen hohen Anteil betroffener Familien aufwies. Ihre Kirchenzugehörigkeit schützte sie jedoch nicht vor der Verfolgung durch die Nationalsozialisten – auch sie wurden Opfer von willkürlicher Diskriminierung, Verfolgung und Ermordung.

Im Rahmen einer Führung durch die Ausstellung berichtete Stadtarchivarin Dr. Alexandra König ihren zahlreichen Zuhörerinnen und Zuhörern exemplarisch aus der Geschichte einiger betroffener Königsteiner Familien, deren Schicksal den Bürgern unserer Stadt weitestgehend verborgen blieb. Die erzählten Familiengeschichten sind ergreifend und vielschichtig – Ärzte, politisch engagierte Bürger und Künstler waren unter ihnen. Exemplarisch seien hier drei der ergreifenden Familiengeschichten kurz erzählt:

Familie Kohnstamm

Die Familie Kohnstamm ist den Königsteinern durch den Besitz des ehemaligen Sanatoriums und – ganz aktuell – durch die Rekonstruktion der Wandgemälde im Kirchner-Kubus ganz sicher ein Begriff.

Die Familie ist eng mit dem Erfolg des Kurgedankens in Königstein verbunden. In der Ausstellung steht Peter Kohnstamm, Sohn des Sanatorium-Gründers und Arztes Dr. Oskar Kohnstamm, im Mittelpunkt.

Peter Kohnstamm entstammte zwar einer jüdischen Familie, bezeichnete sich selbst jedoch als „Dissident“ und keiner Religion zugehörig.

Wie sein Vater studierte er Medizin und berichtete in seinen Erinnerungen, dass sich das gesellschaftliche Klima in dieser Zeit bereits allmählich veränderte.

Seine jüdischen Freunde waren zunehmend Diskriminierungen ausgesetzt und auch ihm – getaufter Protestant mit jüdischen Wurzeln – schlug Ablehnung entgegen. Die Ablehnung einer Stellenbewerbung aufgrund seines jüdischen Namens ließ in ihm die Überzeugung reifen, dass er Deutschland verlassen müsse.

Er emigrierte nach England, wo er als Arzt arbeitete.

Hochbetagt kehrte er noch einmal nach Königstein zurück, um der Veröffentlichung seiner Erinnerungen beizuwohnen. Das Sanatorium Dr. Kohnstamm wurde nach dem Tod des Gründers zunächst an eine jüdische Familie veräußert, die jedoch 1938 emigrieren musste. Die Klinik wurde später in „Taunus-Sanatorium Dr. Kaltenbach“ umbenannt.

Familie Gemmer-Henlein

Luise Gemmer, geb. Henlein war eine erfolgreiche Geschäftsfrau und lokalpolitisch sehr engagiert. Sie war mit dem Bankbeamten Philipp Wilhelm Gemmer verheiratet, der mit der Hochzeit zum Judentum übertrat. Als „Geltungsjuden“ verunglimpft, wurden sowohl Wilhelm als auch die gemeinsame Tochter Gertrude Gemmer von den Repressalien durch die Nationalsozialisten nicht ausgenommen. Wilhelm Gemmer wurde deportiert und im Lager Buchenwald inhaftiert, aus dem er 1938 mit der Auflage entlassen wurde, das Land schnellstmöglich zu verlassen. Er emigrierte nach England und wollte Frau und Kind später nachholen. Luise Gemmer glaubte zu diesem Zeitpunkt nicht ernsthaft, dass ihr als Frau Gefahr drohe. Sie stellte einen offiziellen Antrag auf Ausreise, konnte diese aufgrund des Kriegsbeginns jedoch nicht mehr antreten. Sie starb in Theresienstadt, ihre Tochter wurde in Auschwitz ermordet. Wilhelm Gemmer kehrte nach Kriegsende nach Königstein zurück.

Helene Mayer

„Die blonde He“ war Weltmeisterin und Olympiasiegerin, als die Nationalsozialisten die junge Fechterin, die mit einem Stipendium in den USA trainierte, für die Olympischen Spiele in Berlin „zwangsrekrutierten“, indem sie Repressalien gegen ihre in Deutschland lebende Familie androhten. Helene Mayer war ein „Sportstar“, 21 Jahre jung, und errang bei der Olympiade in Berlin für ihr Heimatland eine Silbermedaille. Auf dem Siegertreppchen war sie gezwungen, den obligatorischen „Hitlergruß“ zu zeigen, was ihr schwere Anfeindungen aus den Reihen ihrer jüdischen Mitbürger einbrachte. Helene Mayer kehrte zunächst in die USA zurück, zog jedoch wegen ihrer Heirat 1952 zurück nach Deutschland, wo sie ein Jahr später starb.

Vergessene Geschichte(n)

Die Ausstellung repräsentiert einen Teil der deutschen Geschichte, der erst bei der Auseinandersetzung mit einzelnen Familienschicksalen zu seiner wahren Bedeutung heranwächst. Bei der Betrachtung der menschlichen Einzelschicksale wird deutlich, mit welcher Wahl- und Sinnlosigkeit die Nationalsozialisten die betroffenen Christen und ihre Familien verfolgten. Eine Sinnhaftigkeit ihres Handelns – sofern man überhaupt von einer solchen sprechen kann – lässt sich nicht erkennen. Umso wichtiger ist es, auf das Schicksal dieser Familien aufmerksam zu machen.

Die Ausstellung wird Königstein in der nächsten Woche verlassen. Bei ihrer Fortführung werden ihr die Geschichten derjenigen Familien hinzugefügt, die im neuen Ausstellungsort ihre Heimat hatten. Auf diese Weise wird sie mit jedem neuen Präsentationsort umfangreicher und wird auf diese Weise an die betroffenen christlich-jüdischen Familien erinnern.

Das Begleitbuch zur Ausstellung mit den Familiengeschichten aus Königstein, Oberursel, Bad Homburg und dem Hochtaunuskreis kann für 10 Euro auch weiterhin in der Stadtbibliothek erworben werden.

Den ergreifenden Geschichten Königsteiner Familien widmete Stadtarchivarin Dr. Alexandra König eine ganz besondere Führung.

Foto: Scholl