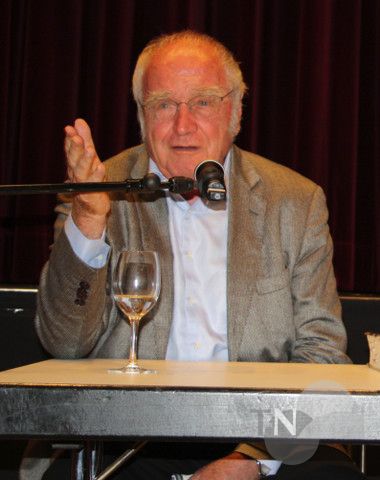

Kronberg (aks) – Martin Walser ist wirklich nicht langweilig – auch wenn er das Gegenteil in seinen Tagebüchern behauptet. Schon bei seiner Lesung wird klar, dass dieser 87-Jährige, Gewinner des Georg-Büchner-Preises und des Friedenspreises des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels, ein streitbarer Zeitgenosse ist. Politisch korrekt war er nie, die hohe Kunst der Diplomatie interessiert ihn nicht. Tagebuch schreiben ist eine ehrliche Angelegenheit, eine Lebensart, sagt er: „Da wird im Nachhinein nichts verbessert, nur gestrichen.“

Rolf Hildebrandt vom Lions Club Kronberg, der zu dieser Benefiz-Veranstaltung in die Stadthalle geladen hatte, war sichtlich erfreut, Martin Walser anlässlich der Buchmesse mit der Neuerscheinung seiner Tagebücher in Kronberg zu begrüßen. Als Moderator war Dr. Uwe Wittstock, Literaturchef des Focus gekommen. Jeder Euro, den diese Veranstaltung erzielte, ist für die Leseförderung Jugendlicher bestimmt. Die zwölf- bis 14-Jährigen sollen in ihrer Leselust unterstützt werden, damit der elektronische Drift nicht überhand nimmt.

Walser liest und drückt mit Mimik und Gestik aus, dass ihn die Geschichten und Anekdoten auch nach 30 Jahre noch immer berühren. „Ich erkenne mich darin wieder“, sagt er. Eine persönliche Geschichte ist die seiner Tochter Johanna. Sie zieht nach Köln ins „Türkenviertel“, die Miete ist günstig, doch die elektrische Heizung bleibt aus, wegen des befürchteten Kurzschlusses. Das Medizinstudium beschreibt der Vater als langweilig, er bedauert seine Tochter. So ist das mit den Kindern: Wenn man als Erwachsener die eigenen Schläge überlebt hat, kommt die Zeit, dass die Kinder geschlagen werden. „Ganz neue Schläge sind das und das Ende ist nicht abzusehen!“

Eine andere Episode spielte in New York, wo er im berühmten Hotel Algonquin mit Tom Wallace zum Essen im Century Club verabredet ist. Auch Golo Mann ist dabei, der nach dem Tod seines Vaters Thomas Mann, als 65-Jähriger den „Wallenstein“ schrieb. Die 95-jährige Katja Mann füttert ständig den Hund unterm Tisch. Zu Wallace nur folgender Kommentar: „Er spricht leichter, als dass er schreibt“. Walser hat ein Auge für die Schrulligkeiten seiner Zeitgenossen, ironisch, auch schonungslos, aber nicht boshaft, berichtet er von deren Marotten, die sie einzigartig machen. Zwischendurch fragt er sich, warum er in New York vor ein paar Zuhörern liest und nicht in Neuburg vor ein paar Hunderten. „Wer bestraft wird, will bestrafen“. So findet er den Übergang zur christlichen Religion, die Liebe und Vergebung predigt. „Es ist das Höchste zu lieben und zu vergeben, trotzdem tut es keiner“, da macht er sich nichts vor. Viele wollen die Welt „in völlig unsinniger Weise dazu bringen, dass sie sie liebt“.

Walser wirkt impulsiv und leidenschaftlich, wenn er vom Buch-Betrieb spricht. Immer wieder ging er mit „großer Verliebtheit“ zu den Treffen mit den großen Literaten seiner Zeit, zu seinem Verleger Siegfried Unseld in die Klettenbergstraße in Frankfurt, auch bei den Bundespräsidenten war er eingeladen, und dann „verreckte“ dieses Gefühl ganz schnell.

Er ist nie einen einfachen Weg gegangen: „Durch Widerspruch bin ich geworden, was ich bin. Aus mir spreche nicht ich, sondern der Widerspruch“, erklärt er seine Entwicklung. Der innere Monolog dieses in höchstem Maße aufmerksamen und streitbaren Geistes ist auch schmerzhaft: Immer wieder fühlt sich Walser abgelehnt und missverstanden. Die Kritik an seinem Werk ist ein sensibles, ein heikles Thema. „Wenn ich von der Kritik herzlich gelobt werde, dann tun meine Freunde als hätte ich keinen Charakter.“ Als der mächtigste Literaturkritiker Reich-Ranicki sein Werk „Jenseits der Liebe“ verriss, schrieb er auf einer Zugfahrt 50 Seiten in sein Tagebuch. Lobende Kritik dagegen ist ihm kaum eine Zeile wert.

Tagebuchschreiben sei ein Bekenntnis. Man müsse Sätze riskieren wie: „Ich bin wirklich langweilig“, den dann tatsächlich mehrere Zeitungen aus dem Zusammenhang klaubten und als Aufhänger nutzten. Die Sätze müssen sitzen. Das ist sein höchster Anspruch an sein eigenes Werk. Das Schreiben über Jahrzehnte beweist ihm seine Kondition, seine „Sprachmuskulatur“, die er ausgebildet hat. Schon schreibend seien gewisse Erlebnisse nicht mehr „so blamabel, nicht mehr so eine Sauerei wie in Wirklichkeit“. In seinen Tagebüchern hat er manche Bedeutungen so hingebogen, dass sie erträglicher werden, verrät er. Das sei seine persönliche Umwertung der Werte.

Uwe Wittstock wirkt ein wenig blass neben Walser, der auf seine Fragen abschmetternd reagiert: „Sie schreiben viel.“ „Geschenkt!“ „Ist das Schreiben eine Art Therapie?“ „Ich brauche keine Therapie, ich bin gesund“. „Schreiben Sie alles auf?“ „Das geht Sie nichts an!“

Literaturchef Wittstock provoziert Walser schließlich mit Reich-Ranickis Kritik an seinem Werk, der daraufhin hoch emotional regagiert: Reich-Ranicki wollte mich erledigen, ein linker Bajazzo, der sich über alles lustig macht in unerträglichster Weise“, donnert er. Der mächtigste Kritiker hat, seiner Meinung nach, nie begründen können, was er geschrieben hat. Es sei allein darum gegangen, was ihm gefällt und was nicht. Ein gewinnender Mensch sei er gewesen, „wenn er nicht geschrieben hätte“. Als er Schirrmacher (2002) um Unterstützung bittet, sei auch dieser auf Walser losgegangen und habe ihn sogar als „antisemitisch“ bezeichnet. Er hält den Buchbetrieb schon immer für „natur-korrupt“, dazu zählte er auch seinen Verleger vom Suhrkamp Verlag Siegfried Unseld. Martin Walser schätzte ihn als Freund, weil er kein Intellektueller war, „denn alles kam bei ihm aus dem Bauch“ – er war ein Literaturfreund. Seine persönliche Freundschaft habe allerdings eine politische Grenzes gehabt.

150 Tage im Jahr ist der Autor auf Reisen, dennoch gilt er als „der, der immer am Bodensee sitzt“, berichtet er mit einem hintergründigen Lächeln. Dieser alte Mann verdient Respekt für seine Disziplin, seinen beißenden Humor, mit denen er auch das Kronberger Publikum köstlich unterhielt. Er bemerkt noch, dass er nie in arme Länder gereist ist, weil er das nicht wollte. Wittstock schmunzelt: „Dann sind Sie ja richtig in Kronberg“. Walser hat selbstverständlich das letzte Wort: „Das habe ich mir gar nicht überlegt!“.

„Aus allen Stimmen, die aus mir sprechen, ist meine die schwächste!“ Das ist die Erfahrung, die Martin Walser sein Leben lang begleitet hat. Das klingt weder eitel, selbstherrlich noch rechthaberisch, sondern drückt die lebenslange mühselige Suche nach der eigenen Wahrheit aus. Einigermaßen zufrieden sei er, wenn er mit seinen teilweise extremen Sätze nicht allein ist, wenn der Leser ihn versteht. Mehr verlange er gar nicht.

Zum Schluss antwortet er auf die Frage: „Was ist ein guter Autor?“: Es sei der, „der schreibt bis er stirbt, der keine Fassung findet, der alle Verbindungen abbricht, der die ganze Welt in die Luft sprengt, der alle Pulsadern öffnet.“