Kelkheim

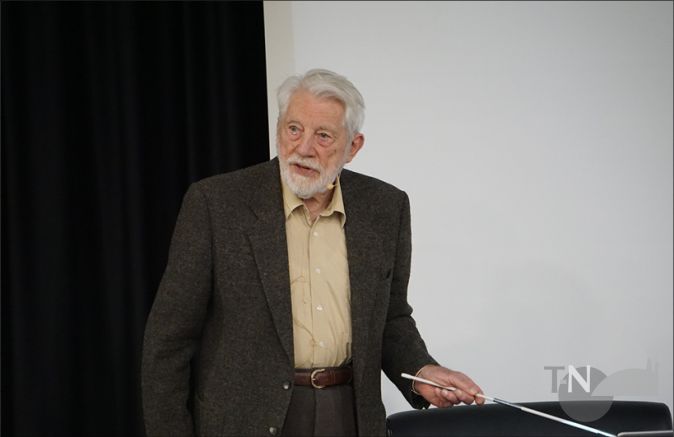

(tub) – „Zukunft braucht Erinnerung“ ist so etwas wie das Lebensmotto von Georg Felhölter, der am historischen 9. November zum zweiten Mal der Zeitzeuge im „Zeitzeugengespräch“ der Eichendorffschule in Kelkheim war. Und wenn einer berufen ist, die Vergangenheit in Erinnerung zu rufen, dann Georg Felhölter. Das zeigte sich allein daran, dass diesmal kein Klassenraum Platz genug hätte bieten können für die vielen Schülerinnen und Schüler, die sich mit seinen Worten in die Vergangenheit versetzen lassen wollten. Diesmal war nur die Aula der Schule groß genug, die gut 120 „höheren Semester“ seinen Atem der Geschichte spüren zu lassen.

Wie im ersten seiner Zeitzeugengespräche ließ er das Osnabrück der dreißiger Jahre des vergangenen Jahrhunderts vor dem geistigen Auge seiner Zuhörer entstehen, eine vielleicht kleine, aber sehr vitale Stadt mit Stahlwerken und Schwerindustrie, mit einer – damals noch – intakten Geschäftswelt im Zentrum und den vielen Kasernen, die Osnabrück zu einer großen Garnisonsstadt machten.

Viele Einzelhändler in Osnabrück waren jüdischen Glaubens, die jüdische Gemeinde in jeder Hinsicht ansehnlich in der lebendigen Stadt und präsent, zum Beispiel durch ihre große Synagoge. Am 10. November 1938, im Alter von sieben Jahren, beobachtete Felhölter, wie das jüdische Gotteshaus brannte, wie der auch hier angestachelte Mob die Scheiben der Kultstätte zerschlug und die Thora-Rollen der Gemeinde auf die Straße warf. Noch am selben Tag wurde der Abriss der Synagoge befohlen. Heute erinnert ein Mahnmal an das ehemalige Gotteshaus und die Pogrome im November 1938. Rund 60 Jahre später entstand eine neue Synagoge an anderer Stelle in Osnabrück.

Kein Jahr nach dem Pogrom begann der Zweite Weltkrieg. Wie vielerorts mit militärischem Pomp und Getöse, verabschiedeten sich auch die Truppen der Osnabrücker Garnison mit einem gewaltigen Marschaufgebot durch die Stadt in den Krieg. Und nur zu bald sollte ihre Rückkehr beginnen: gefallene Soldaten, die in Särgen auf Pferdewagen zum Friedhof transportiert wurden, wo sie mit öffentlichem Zeremoniell beerdigt wurden.

Und im Juni 1940 erlebte Felhölter im Alter von neun Jahren, wie der Krieg nun auch in Osnabrück begann: 79 Luftangriffe flogen die alliierten Kriegsgegner Deutschlands insgesamt auf Osnabrück nicht zuletzt wegen der dortigen kriegswichtigen Schwerindustrie und legten weite Teile der Stadt in Schutt und Trümmer. Zu 65 Prozent wurde Osnabrück zerstört, die mittelalterliche Altstadt nahezu vollständig (zu 94 Prozent) ausgelöscht.

Und mitten drin Georg Felhölter. Wie viele, wenn nicht alle, seiner Altersgenossen wurde er eingesetzt, um Tote und Verletzte aus den Stollen zu bergen, die zum Schutz für die Bevölkerung in die hügelige Landschaft getrieben worden waren. Der Schrecken ist heute noch spürbar, wenn er davon berichtet, dass eine Luftmine vor einem Stolleneingang explodierte und die eiserne Stollentür eindrückte. Hunderte Tote mussten geborgen werden. Ein Freund Felhölters, der sich während des Angriffs tief im Stollen aufhielt, überlebte glücklicherweise und musste vorbei an Hunderten Toten seinen Weg ins Freie finden.

Der Krieg war längst Alltag geworden, und wo immer Georg Felhölter davon berichtet, vermitteln seine Worte, die den Schrecken bildhaft werden lassen, ein Gefühl von Bedrohung. Was es heißt, im Krieg zu leben, erfasst seine Zuhörer, führt vor Augen, wie sich über Nacht ein Leben in Sicherheit, Frieden und Wohlbefinden in existenzielle Gefährdung verwandeln kann.

Und in diesen Momenten wird Zeitzeugenschaft zur Zeitdiagnose. Felhölters Zuhörer spüren ganz unmittelbar, wie der ferne Krieg in der Ukraine zu einer untergründig spürbaren brennenden Gegenwart geworden ist.

So wie der Luftkrieg für den neun- bis dreizehnjährigen Schüler des katholischen Gymnasiums für Jungen in Osnabrück, der Johannisschule. Kaum eine Nacht ohne Fliegeralarm. Die Einflugschneise der alliierten Bomberpulks aus Großbritannien führte über Osnabrück. Auch wenn die Stadt nicht Ziel eines Angriffs sein sollte, musste alarmiert werden. Aber wenn die vorausfliegenden Jagdflugzeuge die sogenannten Christbäume gesetzt hatten – fliegende Fackeln, die das Ziel für die nachfolgenden Bombergeschwader erleuchten sollten – wussten die Osnabrücker, dass sie wieder „an der Reihe“ waren.

Dann brachten sechzehnjährige und ältere Schüler ihre Flakgeschütze in Stellung, und Felhölter erinnert sich noch, wie sie sich untereinander einen Wettbewerb lieferten, wer die meisten Flugzeuge abgeschossen hatte. Und andererseits, dass sie in ihren Stellungen Besuch vom Lateinlehrer bekamen, der zwischen den Kanonen ihre Vokabelkenntnisse abfragte.

Im Oktober 1944 war Georg Felhölters Zeit in Osnabrück abgelaufen: Mit 13 Jahren kamen er und seine Altersgenossen in die „Kinderlandverschickung“, wurden bei Zell am See in Sicherheit gebracht, das damals, nach dem „Anschluss“, Teil des Deutschen Reichs war. Vier Tage und drei Nächte dauerte die Zugfahrt jeweils zu sechst im einfachen, ungepolsterten und deshalb „Holzklasse“ genannten Abteil der Reichsbahn. Geschlafen haben die Jungen auf dem Boden, den Holzbänken und im Gepäcknetz.

Endlich am Ziel, war die Reise nicht zu Ende: Das als Unterkunft vorgesehene Hotel in Zell am See war schon von anderen Schülern belegt. Schließlich wurde ein Domizil gefunden, ein massives Gebäude in Mühlbach, das als historisches Zentrum des Kupfererzbaus bekannt war.

Im Mai 1945 ahnten Felhölter und seine Mitschüler, dass das Ende des Kriegs nah war. Gerüchte wollten wissen, dass Hitler tot sei, und es wurde berichtet, dass seine Fahrzeugkolonne durch das nahe Abtenau gekommen sei – Absetzbewegung des Personals im sich auflösenden Machtapparat des „Dritten Reichs“. Der Krieg war zu Ende, Felhölter war die militärische Ausbildung der „Kindersoldaten“ zum Glück erspart geblieben, weil er am Stichtag der Rekrutierung noch keine 14 Jahre alt gewesen war.

Das Ende von Hitler-Deutschland war auch im fernen Österreich spürbar, Felhölter machte sich mit einer Gruppe von Freunden auf den Weg nach Hause. Nach drei Wochen erreichte er mit einem Weggefährten Osnabrück. Es war nicht wiederzuerkennen. Die Stadt wie verschwunden, ein Haufen Schutt und Trümmer. Ihn erfasste das Grauen – und voller Sorge um seine Eltern bahnte er sich seinen Weg zum vertrauten Wohnhaus – das, oh Wunder, noch stand, und just als er dort anlangte, kam seine Mutter hinter der Hausecke hervor, um die Hühner im Garten zu füttern.

Wie in einem Film spielt sich das erzählte Geschehen vor dem inneren Auge des Zuhörers ab. Georg Felhölters Präsenz mit seiner für einen Einundneunzigjährigen so überaus kräftigen Stimme und dem plastischen Erzählfluss hebt die Zeugen des „Zeitzeugengesprächs“ in die Vergangenheit, als sei sie Gegenwart im Hier und Jetzt.

Und das trägt auch für all die Jahre, die folgen sollten. Im Nachkriegsdeutschland absolvierte er eine Lehre als Maurer. Er wollte Bauingenieur werden, für das Studium an der Fachhochschule war eine Ausbildung im Bauhauptgewerbe zwingend vorgeschrieben. Zum Tiefbauingenieur qualifizierte er sich in Holzminden. Es folgten zwölf Berufsjahre bei der Eisenbahndirektion Stuttgart, wo es galt, die Gleisstrecken in Richtung Ulm, einschließlich des Albaufstiegs bei Geislingen, auszubauen sowie 1960 den völlig neuen Bahnhof in Göppingen. 1967 bewarb er sich mit seinen umfassenden Kenntnissen der Infrastrukturplanung und -realisierung beim Bundesrechnungshof. Erfolgreich, wobei die Zahl 13 mit Freitag, dem 13. Oktober 1967, zu seiner Glückszahl avancierte und Glückszahl blieb einschließlich des Autokennzeichens und der Nummer des Hauses in Kelkheim, in dem er seit 54 Jahren mit seiner Frau lebt.