Kelkheim (ju) – Es ist der 27. Januar 1945. Um 15 Uhr bricht ein Panzer durch das Haupttor des Konzentrationslagers Auschwitz, und die letzten SS-Schergen fliehen. „Das Krematorium war noch warm“, notiert Major Anatoli Shapiro, ein ukrainischer Jude im Dienst der russischen Armee nach einem ersten Rundgang. „Durch den Wind waren wir von Asche bedeckt, der Schnee war schwarz.“ Links und rechts sieht er schwarze Flecken: In letzter Stunde Erschossene, die der Schnee noch nicht völlig bedeckt.

„Unseren Augen bot sich ein schreckliches Bild: eine riesige Anzahl von Baracken – viele ohne Dächer –, auf Pritschen lagen Menschen, Skelette schon, mit Haut überzogen und abwesendem Blick. Es war schwer, sie ins Leben zurückzuholen“, berichtet der russische Kameramann Alexander Woronzow. „Was ich dort gesehen und gefilmt habe, war das Schrecklichste, was ich während des Krieges je gesehen und aufgenommen habe. Über diese Erinnerungen hat die Zeit keine Macht. Sie hat aus meinem Gedächtnis all die Gräuel, die ich gesehen und aufgenommen habe, nicht verdrängt.“

Synonym für unfassbares Leid

Die Gräuel von Auschwitz sind ein Synonym für das unfassbare Leid, das durch den Holocaust verursacht wurde. In diesem Konzentrations- und Vernichtungslager wurden Millionen Menschen systematisch entrechtet, gefoltert und ermordet – einzig aufgrund ihrer Religion, Herkunft oder politischen Überzeugung. Es war ein Ort des Schreckens, an dem Menschlichkeit und Würde auf brutalste Weise ausgelöscht wurden.

80 Jahre nach der Befreiung von Auschwitz ist die Erinnerung an diese Verbrechen nicht verblasst – und darf es auch nie. Das Gedenken heute ist mehr als ein Blick zurück. Es ist ein Appell an unsere Verantwortung in der Gegenwart und eine Mahnung für die Zukunft. Denn Antisemitismus und Hass existieren noch immer, und es liegt an uns allen, die Lehren der Vergangenheit in ein entschlossenes Handeln für eine gerechtere Welt zu verwandeln.

Das 80. Gedenkjahr bietet uns die Gelegenheit, innezuhalten, zu reflektieren und aktiv zu werden – damit die Stimmen der Opfer nicht nur gehört, sondern auch zu einem dauerhaften Fundament für Menschlichkeit und Mitgefühl werden.

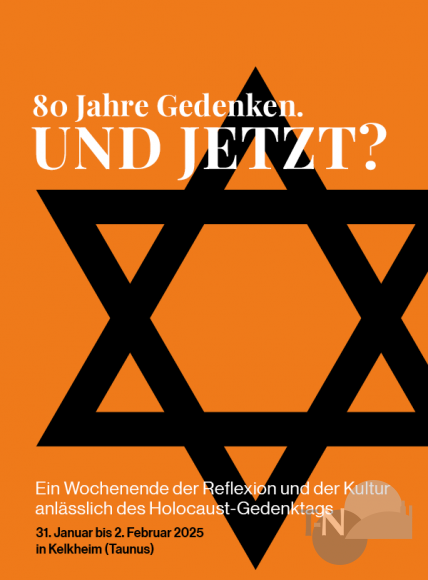

80 Jahre Gedenken. Und jetzt?

Das Kulturreferat der Stadt Kelkheim lädt daher – gemeinsam mit diversen Kooperationspartnern und Förderern – zu einem Gedenkwochenende für die Opfer des Holocausts und gegen Antisemitismus. Unter dem Titel: „80 Jahre Gedenken. Und jetzt? Ein Wochenende der Reflexion und der Kultur anlässlich des Holocaust-Gedenktags“ stehen von Freitag, 31. Januar, bis Sonntag, 2. Februar 2025, fünf Veranstaltungen auf dem Programm, die Gelegenheiten für Reflexion, Dialog, aber auch Musikgenuss bieten.

Prägende Erinnerungen

Es gibt Erfahrungen, die ein Leben für immer prägen. Für Hildegard Bonczkowitz war es der Besuch des Konzentrationslagers Bergen-Belsen, als sie 17 Jahre alt war. Dieser Moment öffnete ihr die Augen für das unfassbare Leid, das Menschen anderen Menschen zufügen können. Die Bilder und Geschichten, die sie dort sah und hörte, ließen sie wochenlang nicht schlafen. Doch anstatt diese Erlebnisse zu verdrängen, nahm sie sie als Mahnung mit in ihr Leben. Sie wurde zu einer Kämpferin für das Erinnern, für die Aufarbeitung und dafür, dass das Geschehene niemals vergessen wird.

Im Laufe ihres Lebens baute Bonczkowitz Brücken. Während ihres Medizinstudiums lernte sie jüdische Freunde kennen. Einer von ihnen schenkte ihr einen kleinen, kunstvoll verzierten Flaschenöffner mit einem Davidstern. Dieses Geschenk wurde für sie zu einem Symbol – eine ständige Erinnerung an die Vergangenheit und eine Verpflichtung für die Zukunft. Sie sagt, es sei eine „Mahnung für ihre Seele“, ein Gegenstand, der für die Verantwortung steht, die sie für die Geschichte und die Menschen übernommen hat.

Verantwortung für‘s Gestern und Heute

Bonczkowitz lebt mit dem Bewusstsein, dass das, was vor Jahrzehnten geschah, bis heute nachwirkt. Die Erinnerung an die Verbrechen des Holocaust ist allgegenwärtig und lässt sie nicht los. „Es begleitet mich mein Leben lang, was wir diesen Menschen angetan haben“, sagt sie und verweist darauf, dass das Leben für jüdische Menschen selbst heute noch oft von Schwierigkeiten geprägt ist.

Doch sie ist nicht allein. Um sie herum haben sich Menschen versammelt, die dieselben Werte teilen und die bereit sind, sich gegen Antisemitismus und für ein gemeinsames Miteinander einzusetzen. Gemeinsam wurde ein Themen-Wochenende ins Leben gerufen, das nicht nur an die Vergangenheit erinnern, sondern auch aktuelle Herausforderungen ins Bewusstsein rücken soll.

Ein Wochenende der Begegnung

Das Gedenk-Wochenende in Kelkheim steht unter dem Titel „80 Jahre Gedenken. Und jetzt?“, uns verbindet Geschichte, Kultur und Dialog. Es ist ein Aufruf, sich nicht in der Erinnerung zu verlieren, sondern daraus Konsequenzen für die Gegenwart und die Zukunft zu ziehen. Neben der Ausstellung #StolenMemory der Arolsen Archives, die persönliche Besitztümer ehemaliger KZ-Häftlinge zeigt, wird es Diskussionen, Konzerte und Lesungen geben, die die jüdische Kultur und Geschichte erlebbar machen.

Dialog

Ein Höhepunkt ist das Gespräch zwischen Felix Klein, dem Beauftragten der Bundesregierung für jüdisches Leben und den Kampf gegen Antisemitismus, und Michel Friedman, Publizist, Jurist und selbst Nachkomme von Holocaust-Überlebenden. Dieses Gespräch trägt den Titel „Und jetzt?“ und setzt sich mit der drängenden Frage auseinander, wie wir als Gesellschaft heute mit Antisemitismus umgehen und welche Maßnahmen nötig sind, um jüdisches Leben in Deutschland zu schützen und zu fördern.

Felix Klein bringt in diesem Dialog seine jahrelange Erfahrung als Regierungsbeauftragter ein. Er ist seit 2018 in dieser Rolle tätig und setzt sich dafür ein, jüdisches Leben in Deutschland sichtbarer und sicherer zu machen. Für Klein ist das Engagement gegen Antisemitismus nicht nur ein beruflicher Auftrag, sondern eine persönliche Verantwortung – nicht zuletzt, weil er familiäre Verbindungen nach Kelkheim hat, wie der Musiker Georgi Mundrov berichtet. Seine Verwandtschaft in der Region gibt seiner Arbeit in diesem Kontext eine zusätzliche persönliche Bedeutung.

Michel Friedman, der für seine klare und oft unbequeme Art bekannt ist, wird die Diskussion mit seiner Perspektive bereichern. Als Nachfahre von Überlebenden des Holocaust und langjähriger Kämpfer gegen Diskriminierung hat er eine direkte Verbindung zu den Themen des Wochenendes. Friedman versteht es, gesellschaftliche Probleme klar zu benennen und dazu aufzurufen, über Floskeln hinauszugehen und echte Veränderungen anzustoßen.

Das Gespräch zwischen Klein und Friedman wird im Plenarsaal des Rathauses stattfinden und ist für alle Interessierten offen. Ziel ist es, nicht nur den Zustand des Antisemitismus in Deutschland zu analysieren, sondern auch über Lösungen zu sprechen. Dabei sollen vor allem auch junge Menschen erreicht werden, die eine entscheidende Rolle dabei spielen, wie sich die Gesellschaft in Zukunft entwickelt. Es wird ein Moment der Reflexion und der Konfrontation sein, aber auch ein Appell an alle, Verantwortung zu übernehmen und aktiv gegen Vorurteile und Hass vorzugehen.

Dieses Gespräch bildet einen wichtigen Bestandteil des Wochenendes, da es zeigt, dass Erinnerung nicht nur in die Vergangenheit blickt, sondern immer auch den Blick in die Zukunft richten muss. Es ist eine Einladung, sich den Herausforderungen unserer Zeit zu stellen und gemeinsam Wege zu finden, um eine Gesellschaft zu schaffen, in der jüdisches Leben sicher, sichtbar und selbstverständlich ist.

Lesung

Besonders berührend ist eine Lesung, bei der die Geschichte einer jüdischen Familie über drei Generationen erzählt wird. Begleitet von Klezmermusik und jiddischen Liedern soll sie zeigen, dass die Menschen, die so viel Leid erfahren haben, genauso wie alle anderen sind – Nachbarn, Freunde, Kollegen. Sie stehen für Normalität, die durch Hass und Vorurteile zerstört wurde.

Erinnern als gemeinschaftliche Aufgabe

Das Wochenende soll auch ein Zeichen der Hoffnung und des Engagements sein. Künstler, Geistliche, Politiker und engagierte Bürger arbeiten zusammen, um der Erinnerung Raum zu geben. Für Pfarrerin Elisabeth Paulmann ist es eine Herzensaufgabe, an den Holocaust zu erinnern. Sie sagt: „Ohne die Erinnerung können wir gar nicht in die Zukunft blicken.“ Doch das Erinnern ist nicht immer einfach. Ihre Gemeinde wurde nach Gedenkabenden mit Schmierereien und anonymen Drohbriefen konfrontiert – ein Beweis dafür, dass der Kampf gegen Antisemitismus noch lange nicht gewonnen ist.

Auch Bürgermeister Albrecht Kündiger und Stadtrat Wolf-Dieter Hasler betonen die Notwendigkeit, gerade jetzt aktiv zu werden. Es gehe darum, das Schweigen zu brechen und denjenigen eine Stimme zu geben, die immer wieder Ziel von Hass und Diskriminierung werden. Doch sie warnen auch davor, in bloßen Floskeln zu verharren. Antisemitismus sei ein Problem, das nicht von allein verschwinde. Es brauche mutige Menschen, die sich für ein friedliches und sicheres Miteinander einsetzen.

Kunst als Brücke

Eine besondere Rolle spielt die Kunst, die an diesem Wochenende als Brücke zwischen Vergangenheit und Gegenwart dient. Musiker, wie der Pianist Georgi Mundrov, und Autoren, wie Christina Pfeffer-Eretier, nutzen ihre Kunst, um Geschichten zu erzählen, die uns berühren und wachrütteln. Ein Konzert in Erinnerung an die Opfer der Wehrmacht in einem italienischen Dorf zeigt, wie universell und verbindend die Sprache der Musik sein kann.

Ein Aufruf an die Gesellschaft

Dieses Wochenende in Kelkheim ist mehr als nur eine Veranstaltung. Es ist ein Appell an die Gesellschaft, sich dem Hass entgegenzustellen und aktiv Verantwortung zu übernehmen. Die Beteiligten wollen nicht nur erinnern, sondern auch Brücken bauen, Vorurteile abbauen und ein Bewusstsein dafür schaffen, dass wir alle Teil einer gemeinsamen Geschichte sind.

Es geht um die Frage: „Und jetzt?“ Was tun wir mit dem Wissen um die Vergangenheit? Wie gestalten wir eine Zukunft, in der Menschen sich sicher und akzeptiert fühlen können? Die Antworten darauf liegen in unserem Handeln – im Erinnern, im Dialog und in der Entschlossenheit, nicht wegzuschauen.