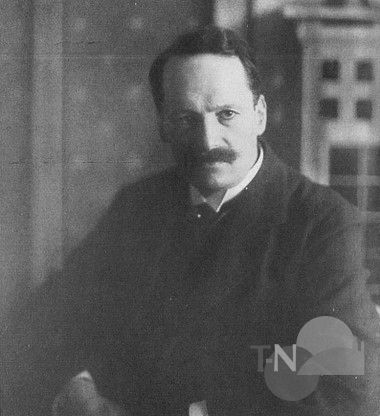

Königstein – Im Alter von nur 46 Jahren verstarb am 6. November 1917 der Arzt Dr. Oscar Kohnstamm. „...mit ihm ist ein tüchtiger Arzt und weitblickender Mensch dahingegangen ...“ schrieb in ihrem Nachruf die Taunuszeitung am 7. November 1917.

In Pfungstadt bei Darmstadt am 13. April 1871 als Sohn des Talmudkenners und Teilhabers der Pfungstädter Ultramarinfabrik, Moritz Kohnstamm und dessen Ehefrau Pauline in St. Goar geboren, studierte Oscar Kohnstamm in Gießen, Straßburg und Berlin Medizin. Hier promovierte er im Alter von 24 Jahren über „Die Muskelprozesse im Lichte des vergleichend isotonisch-isometrischen Verfahrens“.

Im gleichen Jahr ließ er sich als praktischer Arzt in Königstein nieder und heiratete 1896 Eva Gad, die Tochter seines Doktorvaters Dr. Johannes Gad. In Königstein behandelte Kohnstamm seine ersten Patienten im Hotel Bender, zog aber bereits wenige Jahre später in die Villa Marino in der Limburger Straße. War Kohnstamm zunächst ausschließlich als praktischer Arzt tätig, so ging er über, seine Patienten methodisch zu beobachten und auch aufzunehmen und arbeitete sich in Gebiete der Neurologie und Psychotherapie ein. Um 1902 war er für kurze Zeit auch als „Dirigierender Arzt“ im von Oswald Bauch, Frankfurt, erbauten „Kurhaus Taunusblick“ tätig. Den Wunsch nach einem eigenen Sanatorium erfüllte er sich 1905. Hier plante er, seine Ideale von körperlich-seelischer Krankenbehandlung zu verwirklichen. Die Zahl der Patienten war zunächst auf 20 beschränkt.

Unterstützung für Künstler

Über die Behandlung hieß es in einem Hausprospekt von 1908: „Die Einwirkung des Arztes zielt auf pädagogisch-ärztliche Leitung der gesamten Lebensführung, unter Heranziehung aller Methoden der suggestiven Theorie, in geeigneten Fällen auch der Hypnose.“ Die Patienten sollten einen strukturierten Tagesablauf haben und wurden, wie später die Kohnstamm-Kinder Anneliese und Peter überlieferten, auch zur Gartenarbeit eingesetzt. Künstler erfuhren in hohem Maße Unterstützung: Der Pianist, Dirigent und Komponist Otto Klemperer erhielt die Möglichkeit, für die Patienten Klavierkonzerte zu geben, und Ernst Ludwig Kirchner wurden Wandflächen im Brunnenhaus zur Verfügung gestellt, auf denen er 1916 die berühmten, später vernichteten Badeszenen schuf.

Wissenschaftler und Königsteiner Bürger

Neben seiner Tätigkeit als Sanatoriumsleiter und Arzt verfasste Kohnstamm ab 1898 bis zu seinem Tod jährlich wissenschaftliche Beiträge für Fachzeitschriften. Zehn Jahre nach seinem Tod brachten Freunde „Erscheinungsformen der Seele“ (1927), einen Sammelband von Veröffentlichungen Kohnstamms heraus, denen eine „Biografische Skizze“ von Rudolf Laudenheimer vorangestellt war. Dr. Kohnstamm hielt Vorträge auf dem Kongress für Innere Medizin in Wiesbaden und gestaltete 1911 eine Hypnose-Vorführung für in Frankfurt tagende deutsche Nervenärzte.

Er war aber auch als Königsteiner Bürger sehr aktiv. Von 1908 bis 1917 gehörte er der Stadtverordnetenversammlung an und war (nacheinander) Mitglied mehrerer Kommissionen: der Finanzkommission, der Sanitätskommission, der Verkehrs- und Finanzierungskommission sowie der Errichtung eines Luft- und Schwimmbades. Wenige Monate vor seinem Tod wurde er im Mai 1917 in die Lebensmittelkommission gewählt. Außerdem war er viele Jahre Vorstandsmitglied des „Vereins für Volksvorlesungen“. Kaum in Königstein angekommen, hielt er hier seinen ersten Vortrag im Frühjahr 1895 über das Thema „Das Gesetz von der Erhaltung der Kraft“.

Zu Dr. Kohnstamms Patienten gehörten viele Künstler und Intellektuelle. Zu den bekanntesten zählen der Dirigent und Pianist Otto Klemperer und der Maler Ernst Ludwig Kirchner. Hinzu kommen der einst bekannte Schauspieler Alexander Moissi, der Schriftsteller Carl Sternheim, der nahezu elf Monate in Königstein verbrachte, der belgische Architekt Henry van de Velde sowie Mitglieder der Berliner Verlegerfamilie Ullstein, der Familie Tietz („Hertie“) und Gerdt von Bassewitz, der mit seinem Märchenspiel „Peterchens Mondfahrt“ Weltruhm erlangte. Bassewitz war mehrfach in Königstein, er soll das Märchen auch hier verfasst haben. Zwei der Kinder Kohnstamms hießen wie die Protagonisten des Märchenspiels: Anneliese und Peter.

Turnhalle als Lazarett

Kurz nach Ausbruch des Ersten Weltkriegs im August 1914 wurde in der Turnhalle des Sanatoriums ein Lazarett eingerichtet, das parallel zum Sanatoriumsbetrieb geführt wurde. Der Kriegstod seines ältesten Sohnes Rudolf, der 1916 mit erst 19 Jahren vor Verdun fiel, traf ihn schwer. 1917 wurde Dr. Oscar Kohnstamm der Titel „Sanitätsrat“ verliehen. Gesundheitliche Probleme traten auf, aber Kohnstamm vertrat gegenüber seinem Freund Rudolf Laudenheimer die Meinung, er habe im Krieg keine Zeit, krank zu sein: „Ich habe keine Zeit, mich operieren zu lassen, ich sitze hier in meinem Haus und Lazarett ebenso auf Posten wie ein Soldat.“

Nach kurzem Leiden starb Oscar Kohnstamm und wurde am 9. November 1917 unter großer Anteilnahme der Bevölkerung und vieler auswärtiger Ärzte, Freunde und Patienten auf dem Königsteiner Friedhof begraben.

Nachdem das Sanatorium 1921 von der Witwe Eva Kohnstamm verkauft worden war, leiteten die beiden Ärzte Dr. Bernard Spinak und Dr. Max Friedemann, der zweitweise ein enger Mitarbeiter Dr. Kohnstamms war, das Sanatorium. Es behielt den alten Namen „Sanatorium Dr. Kohnstamm“.

1938 wurde das Sanatorium als „jüdisches Sanatorium“ zwangsgeschlossen, die beiden jüdischen Ärzte Dr. Spinak und Dr. Friedemann konnten im letzten Augenblick emigrieren. Nach dem 2. Weltkrieg war im Gebäudekomplex wieder ein Sanatorium (Dr. Küchler) untergebracht. 1962 ging das Anwesen in das Eigentum der Deutschen Post über. Seit 2002 befindet sich hier das Siegfried-Vögele-Institut, eine Internationale Gesellschaft für Direktmarketing mbH, ein Unternehmen der Deutschen Post World Net.